INTRODUCCIÓN. GRABADOS EN EL SIGLO XVIII Y XIX

Hasta bien mediado el siglo XIX, las Imágenes sagradas, y concretamente las de más devoción popular, eran rodeadas por el clero y sus cofradías, del más grande de los “misterios” en cuanto a su completa visualización, y no digamos manipulación, que era encomendada, de generación en generación, a determinadas familias, en general pudientes, que transmitían el ritual de su vestimenta y el cuidado y enriquecimiento de sus ajuares.

Dice el profesor Jorge Jesús Cabrerizo Hurtado, en su trabajo “Estampas de devoción en la Granada del siglo XIX” que: “Desde temprano, la necesidad humana de permanecer en continuo contacto con la divinidad llevó al devoto a rodearse de imágenes. Éstas, por ser tomadas como reflejo de la realidad otra existente, adquirieron grados elevados muy por encima de sus primitivas funciones: de meros reflejos recordatorios a entes sacralizados por sí mismos. La imagen como intermediaria se transformó en ídolo. Esta disyuntiva que se enrevesa y confunde llega hasta nuestros días sin prácticamente avance alguno en la solución del conflicto. Sigue siendo –conscientemente admitido- un tropiezo en la ortodoxia de todo culto. Las imágenes, por su potencial estético cuya fuerza expresiva subyuga hasta lo inexplicable, son tenidas por personalizaciones de la divinidad. Lo inexplicable -rudimentos del buen artista que mueve los sentimientos- es tenido por parte del devoto como mágica transmisión de la sustancia divina.

Los Manes nunca dejaron los hogares de las familias occidentales. Atrás en el tiempo, los ídolos minúsculos de las culturas preclásicas. Más atrás aún, en el origen, las manchas de manos a las que antes hacíamos referencia, las formas simples, los símbolos, los dibujos… siempre ha pretendido el hombre traer a su cueva a la divinidad. Este convidado de piedra son los antepasados, los seres superiores que nos han dejado pero que necesitamos que permanezcan entre nosotros, los dioses… la divinidad. El anclaje directo con la eternidad y la permanencia. La imagen de la vida eternamente presente (…) Durante generaciones. Hablamos de los primitivos; hablamos de los ídolos minúsculos; hablamos de los Manes… y de los santos: los antepasados hermanos nuestros en Cristo que aún hoy son intermediarios entre ambos planos de la realidad del hombre de fe. Y los lleva a su hogar. Sacralizan y son vía comunicante eficaz entre aquí y allí. Necesita que entren en su espacio, no basta con espacios concretos sacralizados. Se reclama la sacralización de mi espacio. Desde siempre y hasta hoy. Pasando por el siglo XIX.

Las imágenes veneradas, rayando en casos la pura idolatría, en iglesias y ermitas, en santuarios, son reclamadas por sus devotos”. En la entrañable prosa de Francisco Izquierdo, las razones antropológicas, psicológicas, históricas e incluso económicas de este hecho quedan ricamente expuestas: “El devoto, antes de que naciera la industria de los santicos de papel o barro cocido, visitaba los altares de iglesias para venerar a su virgen o a su beato preferido y, de paso, cobrar la deferencia con un favor a sus necesidades o una curación milagrosa a su dolencia o de sus achaques físicos. Pero acudir al lugar donde estaban las imágenes de culto, especialmente aquellas más generosas en otorgar gracias y auxilios, a veces se convertía en larga y penosa peregrinación debido al alejamiento del santuario o del monasterio, casi siempre situado en las afueras de las poblaciones. De ahí que el individuo ferviente deseara tener al santo en casa, mantenerlo al alcance de la plegaria y mimarlo con oraciones constantes que le rindieran mercedes y ayudas de primera instancia, de hacedor a cliente. Para mayor trato personal con el bienaventurado, incluso lo llevaba consigo fuese donde fuese, tanto al trabajo de cada día como a la taberna de cada sábado. Para satisfacer esa exigencia y para ahorrar caminatas de romería personal surgieron las estampicas piadosas, imágenes en papel o en tela que se cosían al forro del sombrero, del chaleco, del corsé, de las enaguas, en cualquier escondrijo de la ropa, lo más cerca posible del corazón o de la mente. O lo más próximo al estómago agradecido, como la cartera, la faja, la faltriquera y el escote. En algunos casos, si la protección se requería para animales domésticos o para útiles de trabajo, la estampita se fijaba, por ejemplo, en la jáquima del burro o en el mango de la hoz, hasta en la rueca de hilar o en el tiro de la chimenea. La posibilidad de mantener inmediato al icono bienhechor, tanto en retablillo casero con estatua o pintura de pequeño formato, como amuleto de bolsillo, a manera de calderilla prodigiosa, la proporcionaron cofradías, hermandades y órdenes religiosas, agrupaciones sagaces que, desde el primer momento, se dedicaron a producir bisutería santoral en serie, abrumadoramente, con la que satisfacer la demanda de tantísimo devoto y de multitud de tragasantos, todos ellos incitados y captados para la gazmoñería por las mencionadas agrupaciones. Así nació la industria de la baratija espiritual, desde medallas, cruces y relicarios a las efigies de estadales y de papel primorosamente festoneadas con hilos de seda. Y se originó el comercio del refrito artístico sobre tabla, lienzo, cristal y cartón para simulacros pictóricos, y en terracota, porcelana, cera, miga de pan, trapos y masa de serrín, entre otros materiales, para los plagios escultóricos, aunque algunas efigies pretendieran ser originales. Aquellos, reservados en marcos con vidrios de aguas y florituras de colorines; estos en urnas atiborradas de follaje pasamanero, a manera de selva indiscriminada. Con lo cual, según decíamos antes, aumentó el culto por cuenta propia, de consumidor a productor, de tu a tu con oficina de reclamaciones en directo. Sin embargo, los altaricos domésticos y las capillas de vestimenta incrementaron el pujo devocional por las imágenes religiosas de aquí te cojo, aquí te invoco, convirtiéndolas en producto de urgente consumo esperanzador, dando lugar a una inflación galopante de efigies en papel y en terracota que hizo temer a las cofradías y congregaciones promotoras la ruina de una manufactura celestial muy rentosa a lo largo de los tiempos. Pero, sorprendentemente, la profusión abrumadora de los verdaderos y milagrosos retratos no desanimó ni una pizca a los fervorosos compradores, fieles parroquianos del timo de la estampica. Fraude que funcionó divinamente durante cinco centurias y que hoy, con iguales maneras pero mucho más comedido, marcha gloriosamente”.

Nos cuentan, como en Jódar, había la costumbre de cubrir con un velo y cortina la Imagen del Santo Cristo, la cual era descorrida si se daba un donativo al Sacristán del Santuario, también el antiguo Camarín poseía una ventana lateral cerrada con celosía, que daba a un cuarto anejo donde los devotos “más generosos” podían rezar muy cerca de la Imagen, el mismo Sacristán vivía junto a su familia bajo el Camarín.

De ahí, que el poseer, un icono privado de esa Imagen fuese motivo de una fuente importante de ingresos para la cofradía e Iglesia, a través de la impresión de estampas. Éstas se comercializaban con gran profusión, a pesar de su elevado precio, con una amplia campaña previa, que las valoraba más, como el imprimir textos sobre que “es copia de la verdadera Imagen”, que “ha sido pasada la lámina sobre la Imagen verdadera”, que ha “tocado la reliquia tal…”, y sobre todo, que había sido bendecida por un sacerdote. Para el profesor Cabrerizo: “La “vera efigie” o “verdadero retrato de…” es la fórmula genuina, aunque no la original, de la estampa de devoción. Se trata de la representación –todo lo fiel de que sea capaz el habilidoso dibujante- pudiéramos considerar casi fotográfica de la imagen determinada –con su particular advocación- que se venera en un centro concreto de devoción. Así, el fiel lleva consigo a su santo, virgen o cristo determinado, con el que se identifica por la razón de devenir vital que sea, y a quien dedica sus oraciones y peticiones, sus cuitas y alegrías. Este tipo de estampa de devoción, promocionada por párrocos, cofradías y fieles particulares que deciden grabar dicha estampa para reconocimiento público de la imagen venerada y del propio mecenas, abunda sobre cualquier otra entre las destinadas a dicha devoción personal.

Una obra original consignada a canalizar los rezos particulares del individuo fiel, nunca obtiene la misma aceptación que el retrato de una imagen que se venera con totales garantías de su efectividad en un santuario. Este particular es importante, aunque con la perspectiva que hoy se tiene para todo lo sacro-mágico pueda parecer baladí. Pero una imagen milagrosa, sanadora o eficaz como vía comunicante entre la humanidad y la divinidad requiere de un reconocimiento previo. El fiel devoto reza a la estampa que reproduce la imagen de tal o cual virgen milagrosa. Una estampa de la Virgen, a secas, sin ser la que recuerda a esta o aquella concreta y existente físicamente como pieza venerada en un santuario no tendrá nunca el mismo valor para el fiel amigo de estampas. Así pues, la piedad se enrevesa, siendo la estampa vera efigie el objeto que intermedia entre el fiel (sus oraciones) y la imagen, que a su vez es intermediaria hacia la divinidad. Camino éste de ida y vuelta dado el carácter de función sanadora, protectora o dispensadora de favores concretos de esta relación devocional”.

Nuestra ciudad, no fue muy proclive en este tipo de impresiones, o por lo menos no nos han llegado hasta nuestros días, representaciones de Imágenes veneradas en la ciudad, algo que nos parece muy extraño, quizás porque la representación del Crucificado era frecuente encontrarla y nuestros vecinos se conformasen con otras estampas, por lo menos hasta ahora no hemos encontrado indicio alguno de la impresión de estampas del Cristo de la Misericordia anteriores a las que vamos a estudiar. El historiador jiennense Manuel Caballero Venzalá en su obra “Diccionario Bio-bibliográfico del Santo Reino de Jaén” en su tomo I, nos da la referencia en su nota 939 de la publicación de una obra de Fray Antonio de San Felipe, con una oración dedicada al Santo Cristo de la Misericordia, con motivo de su colocación en su nueva Iglesia en 1718, estando impreso en la Imprenta de Tomás Copado de Jaén, desconocemos si en esa impresión figuraba algún grabado de la Imagen, reto marcado en conseguir algún día dicho documento.

También en nuestro archivo personal conservamos un curioso “Rosario de las Ánimas”, utilizado en mi familia para el rezo del novenario de difuntos, y que datamos de mediados del siglo XIX, en el vuelto de la contraportada se reproduce un grabado ingenuo de un crucificado al que se llama “Padre de la Misericordia”, el mencionado rosario carece de identificación del impresor y del lugar de impresión, aunque por el estilo de otros que conservo debió de realizarse en un taller provincial.

LA LITOGRAFÍA DE FINALES DEL SIGLO XIX

Primera Muestra iconográfica

La conocida litografía del Santísimo Cristo de la Misericordia, que hoy se sigue conservando, en muchas casas de la ciudad, como una verdadera reliquia, fue realizada a finales del siglo XIX, primero por el uso de los elementos de la iconografía tradicional de la Imagen: El espaldar o dosel y el sudario, uno fechado en 1856 y el otro en 1886. La Litografía fue realizada por R. Sanchis (Rafael Sanchis Arcís) de Valencia, y sin duda fue gestionada por el párroco de origen valenciano D. Antonio Cerdán Lamata.

Recoge un buen dibujo de la Imagen sobre sus andas, con profusión de detalles, aunque con una mayor dulzura que el modelo original. Junto al Cristo hay dos jarrones de madera con sendos ramos de azucenas de tela, así como un monte rocoso a los pies, de donde surge la cruz, rodeado de flores de tela. La litografía lleva bajo la Imagen la siguiente leyenda. “El Smo. Cristo de la Misericordia/que se venera en su Santuario de la Villa de Jódar (Jaen)/Hay concedidas por el Excmo e Iltmo. Sr. Obispo de esta diócesis 40 dias de/indulgencias al que rece con devocion un Padre nuestro. Credo ó Acto de con-/tricion ante dicha Imagen”. Debajo y en caracteres más pequeños dice a la izquierda: “R. Sanchis.Lit” y a la derecha “Valencia”.

La litografía fue reproducida hasta la saciedad, compartiendo popularidad con la fotografía, ésta mucho más cara, y menos asequible para las clases populares. De las primeras impresiones en papel de gran gramaje, incluso con una orla con motivos pasionistas, se pasó a impresiones en papel de menor calidad e incluso a reproducciones fotográficas de la misma. Esta litografía contribuyó definitivamente a la popularización de la Imagen del Cristo de la Misericordia, como se había hecho con otras grandes advocaciones jienenses. En 1872 se edita la Novena compuesta por el Canónigo de la Catedral de Jaén, Don Francisco Civera Pérez, siendo esta novena reeditada en 1925 por Don Luis Blanco; sin duda la antigua, de la que no hemos encontrado ejemplar alguno, llevaría alguna litografía o fotografía, la de 1925 llevaba la clásica del año 1913.

LA PRIMERA FOTOGRAFÍA DEL SANTO CRISTO

Segunda mitad del Siglo XIX

Fue a finales de los años 50 del siglo XIX, cuando la fotografía empezó a popularizarse en Jaén, con la instalación de gabinetes y fotógrafos ambulantes. Para el historiador Emilio Luis Lara López “Las fotografías suponen un material documental extraordinario para el historiador, pues la conformación de diferentes corpora fotográficos posibilita historiar a partir de una documentación visual apenas explotada, y que no sólo completa y complementa el discurso histórico elaborado a través de la utilización de fuentes tradicionales, sino que permite realizar una lectura novedosa de múltiples fenómenos, ya que la fotografía, entendida como documento visual, registra una serie de elementos que pasan inadvertidos en las fuentes clásicas contemporáneas: documentos de archivo y prensa fundamentalmente, esto es, fuentes textuales. La fotografía debe ser colocada en el mismo nivel que el resto de bloques frontales, llegando a una equiparación de los documentos textuales y visuales”.

La primera fotografía realizada al Cristo de la Misericordia, es difícil de hallar en domicilios particulares, sin duda por lo costosa que debió resultar su adquisición, es una instantánea realizada en pequeño formato, sobre grueso cartón, y que reproduce exactamente la litografía anterior, creemos que la fotografía fue primero que la litografía, y sobre ella el autor valenciano realizó la litografía, muchos más fácil de reproducir y menos costosas sus copias, que debieron de estar controladas y administradas por la propia Iglesia.

Esta fotografía se nos muestra presentada en un artístico marco de latón plateado, que realzaba aún más la preciada reliquia. De la misma sólo hemos hallado dos ejemplares en la ciudad. De ésta época es otra curiosa fotografía, vendida como postal y cuadro decorativo con troqueles o encaje, la del Santísimo Cristo de la Expiración, venerado en la Iglesia de La Asunción. Como curiosidad de la foto del Santo Cristo, vemos a éste con un policromado, mucho menos patinado, y más claro, que en las fotografías posteriores.

De esta litografía hemos encontrado también pequeñas fotografías llamadas de secreto, para guardar en estuches y relicarios, así como medallas, unas de ellas llevan también la Imagen de San José en el reverso. Esta primera fotografía sigue el formato de las halladas en otras poblaciones inmediatas como Quesada, Úbeda o Jaén y que conservamos en nuestro archivo, careciendo todas ellas, al igual que la fotografía de Jódar, de identificación del autor.

LA PRIMERA FOTOGRAFÍA DE UNA PROCESIÓN DEL SANTO CRISTO

En torno a los años 80 del Siglo XIX

De esta curiosa fotografía conocemos dos ejemplares, y fue realizada en torno a los años 80 del siglo XIX. De las dos copias existentes, una de ellas, nos muestra la parte de la torre de la Iglesia de La Asunción que faltaba, unida sobre el cartón, es decir son dos fotografías diferentes unidas para darle mayor panorámica.

Esta fotografía nos muestra el instante de la salida procesional del Santo Cristo de la Misericordia de la Iglesia de La Asunción, donde vemos una plaza repleta de gente, con la bandera blanca y estandarte blanco de la Cofradía, la banda de música y sólo hombres, apenas unas pocas mujeres, que seguro estarían dentro de la Iglesia, para acompañar detrás a la Imagen. Tras la Imagen vemos el Palio de respeto y la Cruz Parroquial, la foto nos muestra el reloj de la torre, anterior a su sustitución en 1893. Es quizás una de las mejores fotografías costumbristas de Jódar, y la primera de un acto público fotografiado, sin duda debió ser realizada por algún aficionado a la fotografía de la familia Arroquia y es documento de primera mano para la historiografía local, siendo también la primera fotografía de la fachada de la Iglesia de La Asunción y de la plaza, además la fotografía nos muestra una inusitada expectación de todos los asistentes que miran al fotógrafo y que debieron de posar para que la instantánea saliese correctamente.

LA FOTOGRAFÍA DE GRAN FORMATO

Comienzos del Siglo XX

No fue hasta la sustitución de las antiguas andas por otras más enriquecidas, a comienzos del siglo XX, cuando se retomó, de nuevo, la captación fotográfica del Santo Cristo, deseosos los devotos de tener al Santo Cristo con esta nueva visión.

De ésta época inicial encontramos un elevado número de fotografías en domicilios privados, la mayoría de ellas en gran formato, y retocadas a mano, para dar la sensación de pintura. Algunas se encuentran delante del altar mayor de la Iglesia del Santo Cristo, siendo tomadas por el fotógrafo ambulante Juan Uclés, que también las comercializó en cuadros portarretrato, pegadas sobre un grueso cartón de color verde, con adornos florales dorados y el sello del fotógrafo, aunque aún seguía comercializándose la lámina, ésta vez en soporte de papel fotográfico.

EL CUADRO CON LA LEYENDA DE LA APARICIÓN DEL SANTO CRISTO DEL AÑO 1914

La popularización de las primeras estampas

Gracias a la figura del Cronista Don Luis Blanco y Blanco, se realizaron las primeras estampas de la Imagen, cuya fotografía se popularizó mucho en los años 10, estando realizada sobre sus andas, con el fondo blanco de la pared de la Iglesia del Santo Cristo, de estas fotografías se conservan también cuadros de gran formato, así como de varias rogativas.

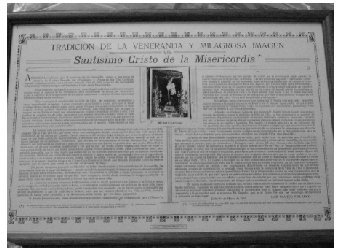

La devoción al Santo Cristo del Presbítero Blanco, le llevó a imprimir unos grandes pliegos, que recogían la historia de la aparición de la Imagen, recopilada por su padre el también Cronista, Don Luis Blanco Latorre, la cual contaba las dos leyendas existentes del hallazgo milagroso, publicadas en la revista “Don Lope de Sosa” de Jaén en 1913, también en esta revista se publicó la historia de la Imagen y de su santuario, recogiéndose una fotografía del Santuario donde se ve su portada lateral, que publicamos ya en MISERICORDIA, siendo la única encontrada hasta el momento. El pliego dice: “Tradición de la veneranda y milagrosa Imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia”, estando impreso en la Tipografía de Sebastián Cañada de Jaén, el 14 de marzo de 191420. También por estas fechas se realizan unas insignias de solapa circulares con la Imagen fotográfica del Cristo, en reducido tamaño, con cristal y corona real.

LA PROCESIÓN DE LOS AÑOS 10 RECOGIDA EN FOTOGRAFÍA

Otra de las fotografías más interesantes, es la realizada en los años 10 del siglo XX, de la procesión a su paso por la calle Juan Martín, esquina a la calle Alcázar, donde no sólo se aprecia una magnífica composición, sino que está dotada de un gran sabor popular, rodeada la Imagen de las sencillas gentes. Atrás se divisa el clero parroquial con su palio de respeto, encabezado por el Párroco Don Luis Moreno Cueto y detrás de ellos las autoridades locales encabezadas por el Alcalde Don Pedro Muñoz Blanco. De esta fotografía se conservan dos ejemplares, uno de ellos en perfecto estado de conservación, montada sobre un grueso cartón. La fotografía está realizada por el fotógrafo de Cabeza del Buey (Badajoz), Juan Calatrava Rivas, que así la sella en su reverso con la inscripción que dice: “Con el ruego de hacer entrega al Sr. Cura Párroco”.

También tenemos noticias de la existencia de otra fotografía del Cristo en rogativas, sin el sudario y espaldar, pero traspapelada en el hogar que se custodiaba aún no la hemos podido contemplar.

LAS TARJETA DE VISITA O POSTALES FOTOGRÁFICAS Y LA PROLIFERACIÓN DE FOTOGRAFÍAS

Los años 20 y 30

Los años 20, son sin duda, los de máximo esplendor del mundo cofrade Galduriense. En 1920 se edita una colección de postales de la ciudad, y entre ellas, una con la Iglesia-Santuario y el Paseo de la Misericordia, y otra del interior de la Iglesia donde se ve su retablo mayor y el retablo lateral de San Antonio de Padua. Junto al Cristo vemos las hornacinas con San Antonio Abad y San Francisco o las esteras de pleita para sentarse la gente…, dichas postales fueron realizadas por “Pons y Sala” de Barcelona. De 1925 encontramos unas estampas con la fotografía de 1913 y en su reverso la Plegaría al Santo Cristo, compuesta por el Párroco D. Juan José Jiménez Hidalgo ese mismo año, realizadas en la Imprenta de Juan Montilla de Andújar y de la que se realizaron 4.000 ejemplares.

De mediados de la década encontramos una interesante postal con el Cristo colocado en el suelo de una de las puertas del Santuario, ya con el nuevo trono en metal plateado, fotografía de gran calidad, donde ya ha desaparecido el “INRI” de plata.

Del año 1927 también encontramos dos fotografías de calidad regular, una corresponden a la salida del Cristo el 3 de mayo de la Parroquia de La Asunción, y la otra una vista general de la plaza del Ayuntamiento, entonces de Primo de Rivera, con un gran gentío participando en la procesión, ese mismo año.

En torno al año 1929-30 se realiza la fotografía que iba a ser más reproducida en la historia de la Imagen, en ella vemos al Cristo en sus andas de plata, con el espaldar nuevo que le bordase la Galduriense Sor Isabel Herrera Fernández, en el Convento de Santa Catalina de Baeza y estrenado en 1926, desapareciendo definitivamente la cartela del “Inri” de plata.

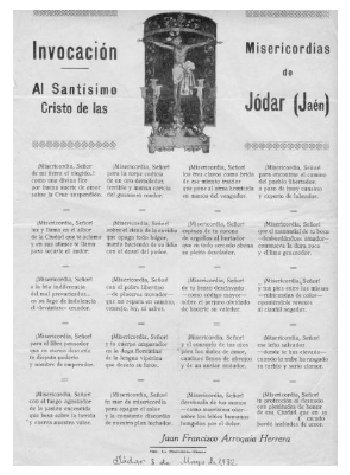

Esta última fotografía fue vendida en todos los formatos, y modelos, siendo muy propagada tras la guerra civil al desaparecer la Imagen original, ya que se la conocía como la foto “del verdadero Cristo”. Esta fotografía se imprimió también en 1932 en una hoja que se distribuyó en la fiesta del 3 de mayo, con la “Invocación al Santísimo Cristo de las Misericordias de Jódar (Jaén)” escrita por Juan Francisco Arroquia Herrera y publicada en la Imprenta “La Provincia” de Úbeda. Creemos fue realizada por el fotógrafo Ramón Raja Guerrero25, quien muchas de ellas distinguía por darle fondos con imitación a celosías.

En 1935, se le realiza al Cristo la última fotografía conocida, corresponde a septiembre, y es una instantánea conservada por los herederos de José Mesa Fernández, en la misma el Cristo está preparado para la salida procesional del 13 de septiembre, colocadas las andas sobre una mesa, con un candelero de hierro delante, llevando el Cristo la corona de espinas y potencias de plata sobredorada que el General Fresneda le ofrendase ese año. Al lado de la Imagen se ve el retablo de San Antonio de Padua y al fondo el retablo mayor de su santuario, también lleva el Cristo en sus pies el bastón de mando del propio General Fresneda. La misma fue realizada por un fotógrafo amateur, quizás de la misma familia.

CONCLUSIÓN

Gracias al archivo personal, al archivo de Ángel Balboa Beltrán, al de la Asociación Cultural “Saudar” y al de varios amigos como María Isabel Arroquia, Juan Mengíbar, María y Lucía Soriano, Pilar Mesa, Antonio Viedma, hemos podido reconstruir esta pequeña historia de las estampas y fotografías del Santísimo Cristo de la Misericordia, con ellas hemos revivido aquellos momentos de fervor en torno a aquella Imagen que desapareció un 20 de mayo de 1937. Nuestro co-Patrón, ha sido una Imagen afortunada, dentro del panorama fotográfico de los pueblos de nuestra provincia, al contar con una extensa muestra gráfica desde finales del siglo XIX, que no sólo recoge la Imagen y sus enseres, sino el ambiente de sus procesiones, y con este trabajo cerramos otro capítulo más de la historia de nuestro Cristo de la Misericordia.

Ildefonso Alcalá Moreno

Cronista de la ciudad